免疫力を維持して厳しい季節を乗り切る

冬、風邪やインフルエンザなどの感染症が蔓延する季節となりました。今回は、厳しいこの時期を乗り越えるための免疫力についてのお話です。

♥ 本来、夏より冬の方が免疫力が高い

一年のうちでもっとも免疫力が低下しやすいのは、冬ではなく夏なのを、ご存じですか?冬に風邪が流行りやすいことから、冬の方が免疫力が落ちやすいと思われがちですが、実は逆。本来生物は、冬の寒さに備えて秋に栄養を体内に蓄える習性があります。そのため、免疫力は秋から冬にかけて最も高い状態を保っています。逆に春から夏にかけて、体内に蓄積したエネルギーを使って活動を高めていきます。動物は冬眠から目覚め、生き生きと活動し、植物は芽吹き、成長し花を咲かせ実を結びます。そうした中でため込んだものは消費されていき、エネルギーも免疫力も、夏の終わり頃には1年のうちで最も低下します。このころに夏バテしてしまうのも、免疫力が底をついてしまったことが一因と言われています。

しかしながら、風邪やインフルエンザが流行するのは冬です。なぜでしょう?冬は乾燥が強く、ウイルスが空気中に拡散しやすい環境にあることが一因と言われてきました。温度を32度、湿度50%で試験をすると6時間後のウイルス生存率は0%だったという有名な報告があります1)。ところが最近、インフルエンザウイルスはどの相対湿度でも感染力が弱まらないことを示す研究報告が明らかになりました。「少なくとも一般的な住宅では、咳などで飛散した気道の分泌物がウイルスを守っている可能性が考えられる」とのこと2)。寒さや乾燥だけが流行の理由とは言い切れないようです。

♥ 私たちの慣習が、免疫力の低下に関与している!

現代人にとっての免疫力低下のリスクは、気温の変化だけでなく社会のあり方や生活上の要因にも関連しています。

- 気温の変化による自律神経系の乱れ

寒い季節が近づくと交感神経が優位になり、体温を上げようとし、温かい季節が近づくと、副交感神経が優位になり、体温を下げようとします。しかし最近は冷暖房の影響もあり体内の気温の変化等に身体がうまく対応できず、体調のコントロールが難しい時代です。自然界の動植物はこの時期にしっかりと「蓄え」、活動を抑制しますが、人間はそのようなことをなかなか意識することはありません。秋以降の変わりやすい気温が、からだを冷やし免疫機能を低下させてしまうことがあります。 - ストレス、オーバーワークによる免疫力低下

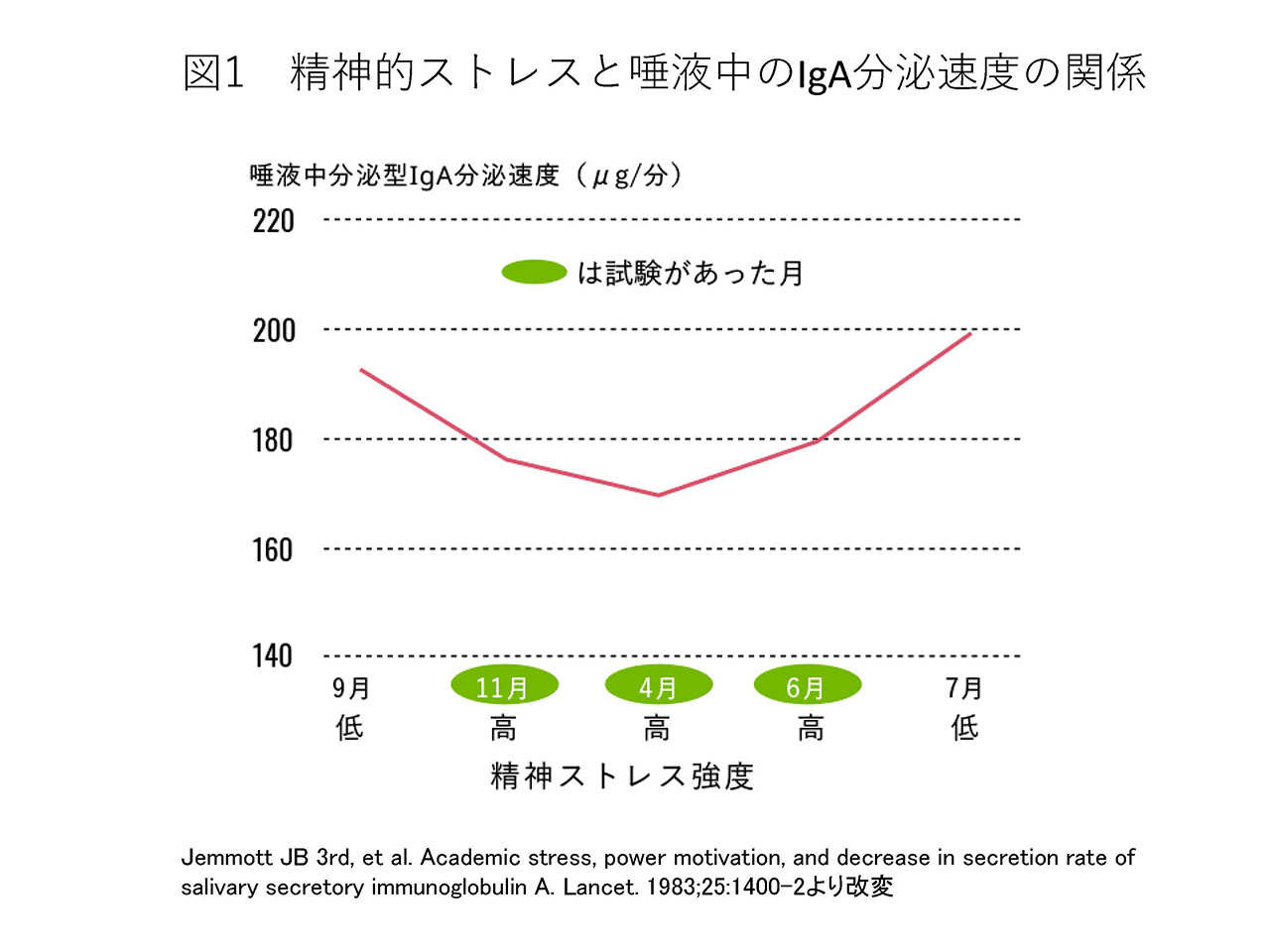

図1は歯学部1年生64人の精神的ストレスと唾液中のIgA分泌速度の関係をみたものです。

学期始め(9月)の低ストレス時、試験がある高ストレス時(3回)、ストレスから解放された学期末の計5回測定した結果、IgAという免疫系の物質の分泌速度が高ストレス時に最も低かったことがわかります3)。 ストレスの大きさと免疫力の低下は相関関係があり、ストレスが大きいほど、免疫力は大きく下がることがはっきりしています。特に日本人は、年末にかけて慌ただしい生活を送り、自然とオーバーワークとなりがちです。職場では年内に仕上げる仕事が増えたり、年末の大掃除や買い物など年越しの準備をしたりと、寒い中で忙しく動き回って、エネルギーの消耗も激しくなります。そして年明けは受験や新年度の準備でストレスもかかる時期。蓄えた免疫力もより消耗して、感染症に対抗しきれなくなるのかもしれません。 - 不規則な生活

年末年始は食事や睡眠もイレギュラーとなり、自然と疲れがたまります。不規則な食生活や食べ過ぎが肥満を招き、肥満そのものが免疫力を下げる原因になります。一方、ダイエットなどで食事を極端に制限している場合も、栄養不足で免疫に必要な材料が足りなくなって、免疫力がダウンします。さらに、飲酒や喫煙も免疫力を下げる要因と言われています。 このように、年末年始の習慣には免疫力低下を自ら引き寄せてしまうリスクを孕んでいるのです。

もっと知りたい方へ

免疫ってなに?その切っても切れない関係

■ 「免疫」って、いったい何?

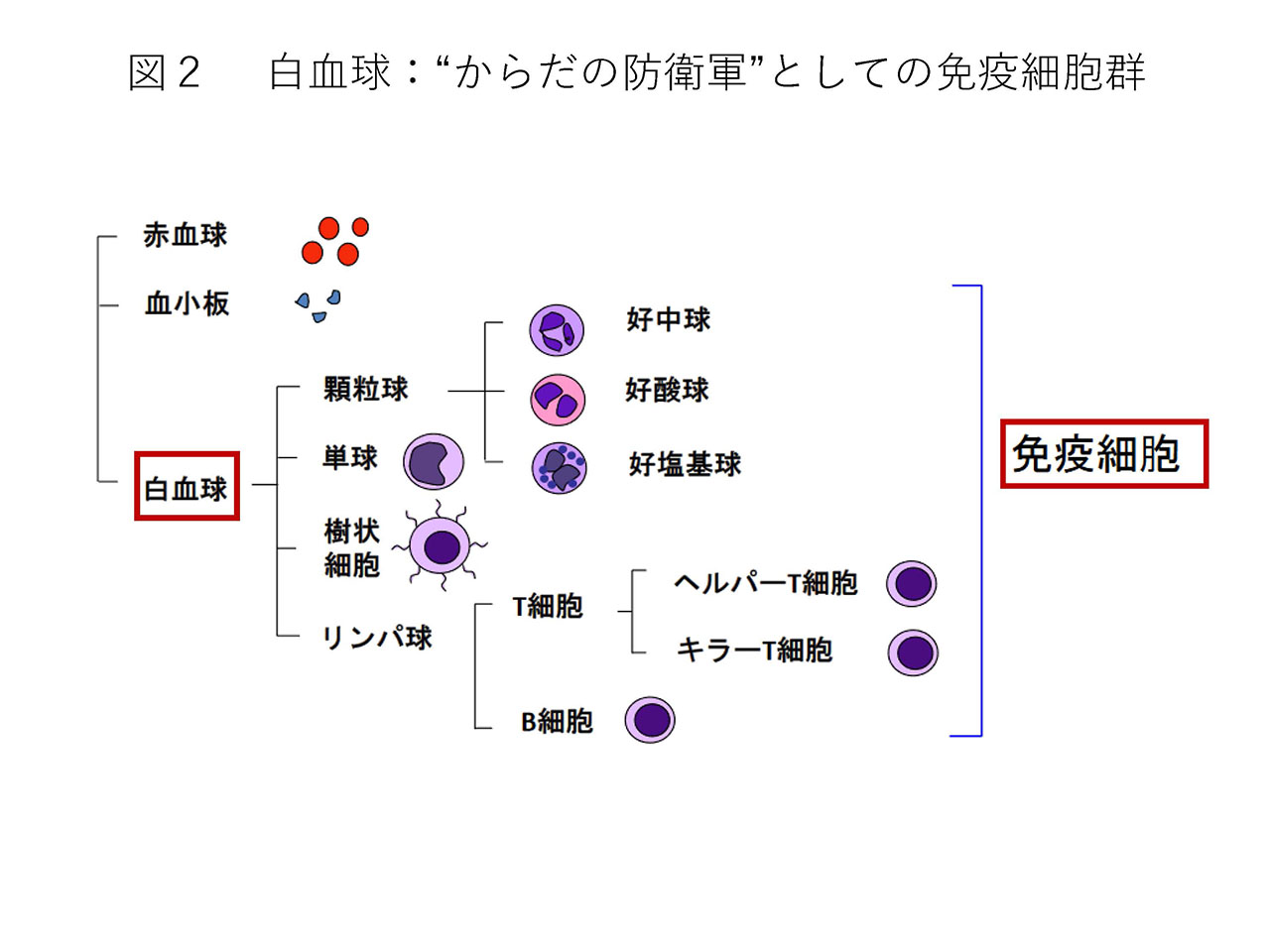

免疫とは、外部の侵入物から体を守るために備わったしくみです。からだを守る防衛軍の構成員が、白血球です。図2に示すように、白血球は1種類ではなく、何種類もの細胞で構成されています。免疫系には、真っ先に発動して病原体に立ち向かう“自然免疫”と、より詳細な情報を元にきめ細かな対応をする“獲得免疫”とがあり、互いに協力しあってはたらいています。

- 自然免疫

外から病原体がからだに侵入してしまったら、直ちにはたらくのが“自然免疫”。生まれたときから備わっている免疫です。まず出動するのは“顆粒球”や“マクロファージ”などの“食細胞”。直接病原体を飲みこんでやっつけます。また、全身を常にパトロールしているのが “NK(ナチュラルキラー)細胞”です。外敵が侵入すると即座に攻撃し、病原体に侵された細胞ごと食べてしまいます。 - 獲得免疫

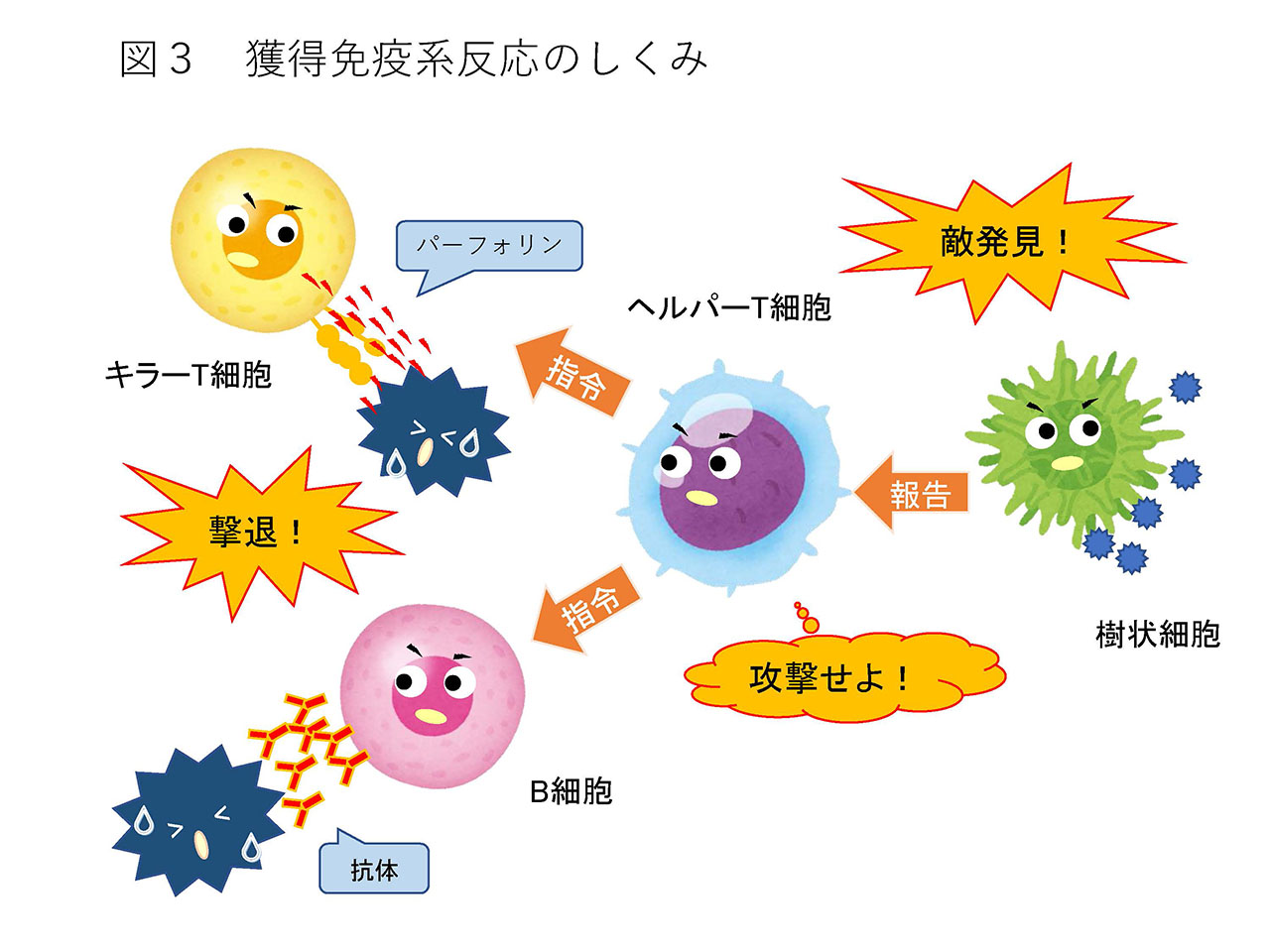

食細胞が食べきれなかった毒素分子や小さな病原体の退治は、獲得免疫にバトンタッチします。図3を見てください。

異物を食べた樹状細胞は、T細胞に異物の情報を伝えます。情報を受けたヘルパーT細胞は、攻撃担当細胞(キラーT細胞、B細胞など)に、敵をやっつける指令をだします。指令を受けた攻撃担当細胞は、それぞれの方法で敵をやっつけます。キラーT細胞は敵にとりついて分解酵素をふりかけ、B細胞は抗体というアイテムを作って敵に投げつけます。一度侵入した外敵は免疫系に記録されるため、2度目に同じ病原体が入ってきた場合にすぐさま対応できるようになっています。

■ こうして、免疫力を高めよう

免疫力を高めるためには、何をすればよいでしょうか?

- 十分な栄養と腸のはたらき

白血球が常に正常にはたらくためには、タンパク質や脂肪、糖分やミネラル、葉酸など数多くの種類の栄養素が必要になります。また、腸内の環境が良いと免疫力がアップすることが明らかにされています。腸には病原菌などが腸壁から侵入するのを防ぐ免疫細胞が多く集まっています。胃腸を常によい状態に保つことが大切です。 - 適度な運動

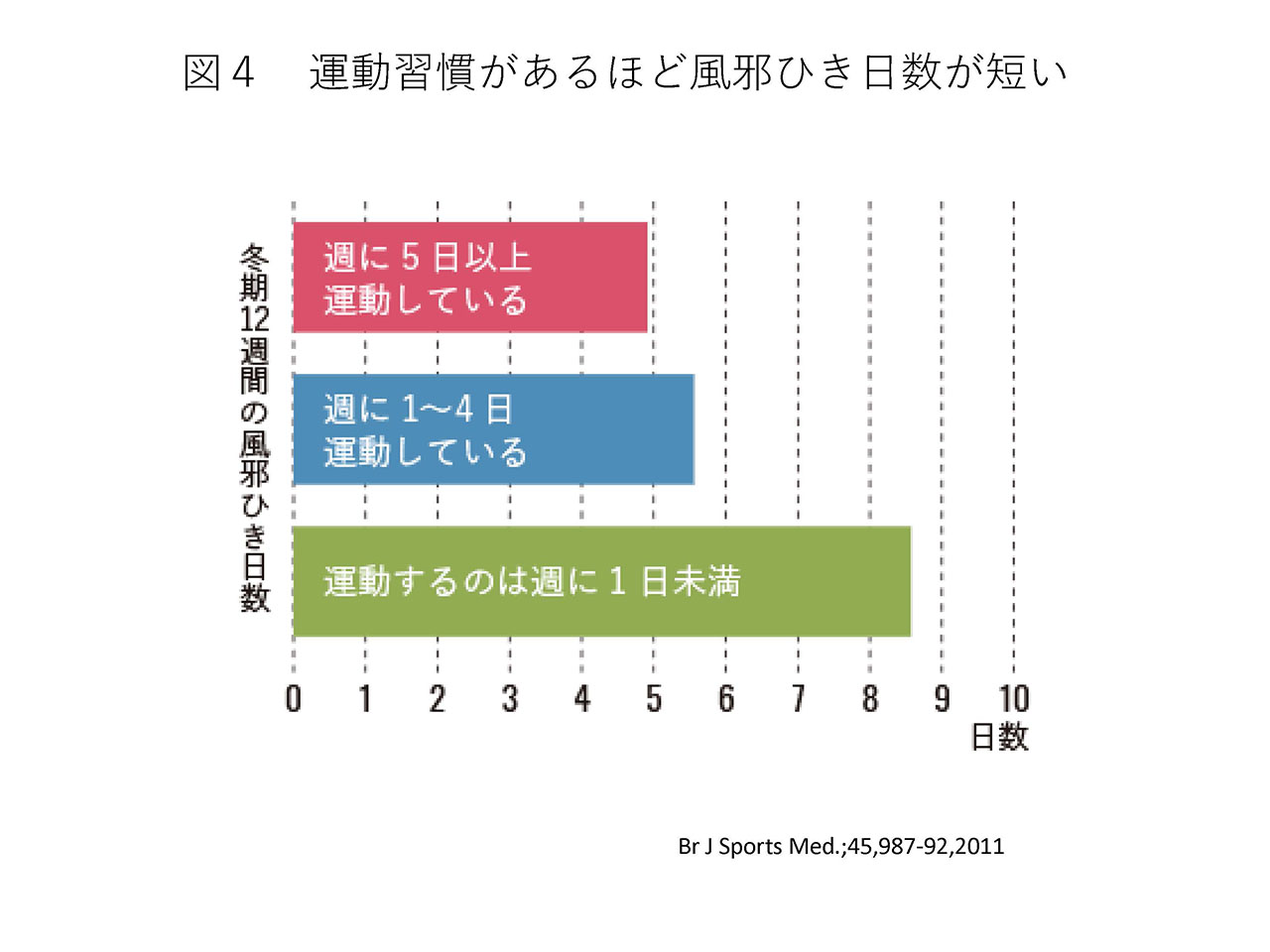

18~85歳の男女1002人を対象に、冬期12週間の上気道感染症(風邪)の症状と運動頻度の関係を調べたところ、運動する日数が多いほど風邪をひく日数も少なく、重症度も低いという結果が出ました(図4)4)。運動不足は筋力低下だけでなく代謝や免疫力低下といった、一見目に見えない不具合も招きます。一方、体力に見合わない激しすぎる運動も免疫を落とすことは、前々回(心リハ♡NOW Vol. 41参照)説明しました。軽く汗を軽くかく程度の適度な運動を、習慣にしたいものです。

- 睡眠、休養、リラクゼーション

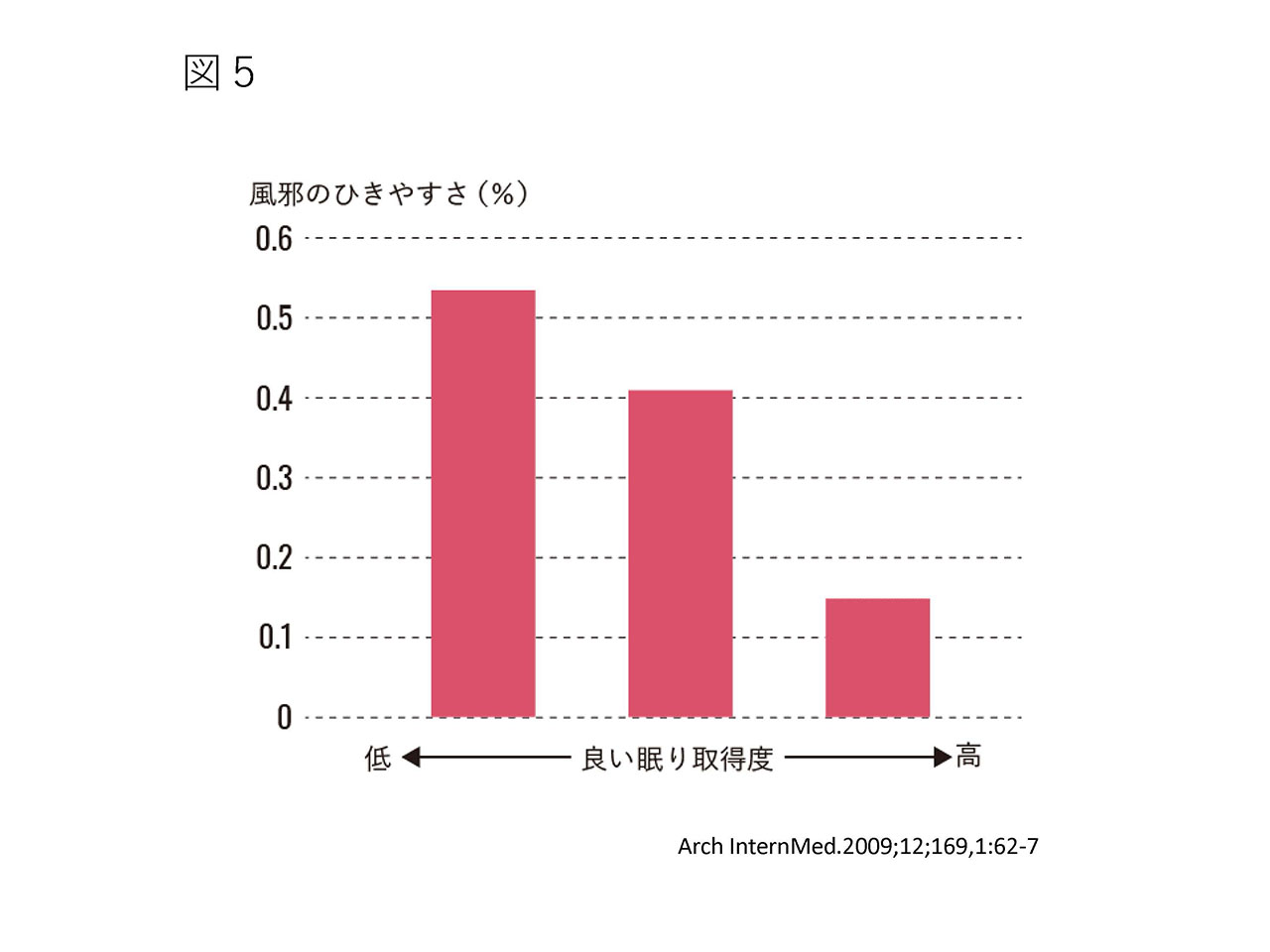

ストレスによって自律神経のバランスが崩れて交感神経が優位になると、消化吸収が悪くなり、白血球のはたらきに必要な栄養が十分とれません。また睡眠の質が悪くなるとストレスホルモンの産生が増え、免疫を抑制しやすくなります。図5は、21〜55歳の健康な男女153人の14日間の睡眠時間や休息感などを聞き取り、眠りの質を評価したデータです。

その後、風邪ウイルスを鼻に投与し、風邪の発症率を見ると、眠りの質が良い人ほど発症率が低かったという結果でした5)。また1日の睡眠時間が6時間未満であった人は、最低7時間の睡眠を取った人と比べて風邪をひく可能性が4.2倍高く、睡眠時間が5時間未満では、風邪をひく可能性は4.5倍であるという報告もあります6)。

疲労回復せずにいると免疫力が弱まり病気に抵抗できなくなります。免疫力を維持するには、副交感神経優位にすることが大切です。

① 免疫力が弱まる前に、疲労や睡眠不足をその都度リセットすること。

② 毎日の生活にリラックスできる時間・空間をつくること。また。笑いは副交感神経に支配されているので免疫力を高めます7)。

参考文献:

- Harper GB. Airborne micro-organisms: survival tests with four viruses. J Hyg (Lond). 1961 Dec;59:479-86.

- Kormuth, et al. Influenza Virus Infectivity Is Retained in Aerosols and Droplets Independent of Relative Humidity. The Journal of infectious diseases. 2018 07 24;218(5);739-747.

- Jemmott JB 3rd, et al. Academic stress, power motivation, and decrease in secretion rate of salivary secretory immunoglobulin A. Lancet. 1983;25:1400-2.

- Br J Sports Med.;45,987-92,2011

- Arch InternMed.2009;12;169,1:62-7

- Prather AA, et al. Behaviorally assessed sleep and susceptibility to the Common Cold. Sleep. 2015 Sep 1;38(9):1353-9.

- Int J Psychiatry Med.;15,13-8,1985-1986